4.3. Антисажевые присадки

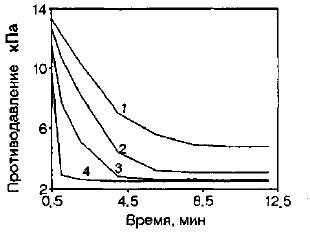

Назначение — уменьшение скорости забивки сажевых фильтров, устанавливаемых на автомобилях перед каталитическими нейтрализаторами или непосредственно в выпускном тракте. Сажевые фильтры любой конструкции теряют пропускную способность и требуют регенерации уже через 200-500 км пробега, а иногда и раньше. Ее приходится проводить в конце каждого рабочего дня и даже между сменами. Для регенерации разработаны специальные горелки и нагревательные элементы, нагревающие фильтр до температуры 550 — 600 °С, необходимой для начала выгорания сажи. Однако в процессе регенерации температура достигает 1400 °С и выше, при этом поры фильтра постепенно спекаются. Это сказывается на его эффективности. На рис. 44 представлены данные, полученные при испытаниях сажевого фильтра из керамического монолита, снабженного электрическим нагревателем-регенератором [81]. Оценивалось противодавление (гидравлическое сопротивление) фильтра при пробеге автомобиля и периодических регенерациях. Через несколько регенераций сопротивление фильтра возрастало до предельной величины за счет спекания пор.

Наличие присадки обеспечивает постепенное выжигание сажи, устраняя опасность перегрева при периодических регенерациях.

Иногда металл используют не в виде присадки, а наносят на поверхность фильтра. При нормальной работе двигателя этот прием дает такой же эффект, как и введение присадки в топливо. Однако каталитические покрытия медленно отравляются серой, содержащейся в топливе. Кроме того, если двигатель долгое время работает в режиме холостого хода и на малых нагрузках, когда температура ОГ невелика, каталитическое покрытие не обеспечивает выгорания сажи, которая накапливается, а при переходе двигателя на большие нагрузки интенсивно выгорает с развитием опасных для фильтра температур. Что же касается присадки, то в режиме холостого хода для достижения необходимого эффекта можно просто увеличить ее концентрацию в топливе.

Рекомендуемые концентрации антисажевых присадок составляют 0,01-0,02% на номинальной нагрузке. В пересчете на металл, являющийся каталитической основой присадки, это составляет десятки млн»1. В режиме холостого хода присадки требуется на порядок больше.

Принцип действия антисажевых присадок изучен недостаточно хорошо. В первом приближении он заключается в понижении температуры выгорания сажи до 250-300 °С, сравнимой с температурой ОГ, за счет добавок соединений меди, железа и других металлов. Металлы сгорают до оксидов, которые затем легко восстанавливаются сажей на поверхности фильтра (рис. 45) [82]. Но этого недостаточно. Имеются данные, которые свидетельствуют, что механизм наблюдаемого процесса сложнее. В специальных опытах было показано, что добавка самих оксидов железа к саже на температуру ее воспламенения не влияет. Это позволяет предположить, что при разложении присадки образуются особые каталитически активные формы металла, причем на это требуется определенное время. На рис. 46 [83] показано влияние железосодержащей присадки на противодавление фильтра. В первые часы, несмотря на наличие присадки, оно растет. Впрочем, чем выше концентрация присадки в топливе, тем интенсивность роста меньше. Однако через 20- 30 ч работы противодавление начинает падать и стабилизируется на некотором, одинаковом для всех концентраций присадок [в интервале 0,02-0,26% (мае.)], уровне. Полагают, что за это время на слое сажи, осевшей на поверхности фильтра, формируется достаточное количество активных каталитических центров.

Показатель эффективности — противодавление (гидравлическое сопротивление) фильтра. Противодавление фильтра, забитого сажей, достигает нескольких десятков кПа. При регенерации противодавление снижается, причем тем быстрей, чем эффективнее присадка. Этот показатель указывает также и на интенсивность спекания пор фильтра, что характеризует не только присадку, но и сам фильтр.

Рис. 46. Термическая (1, 2, J — соответственно при 640, 680 и 700 °С) и каталитическая (4 — при 250 °С) регенерация сажевого фильтра

Ассортимент. В России специальных антисажевых присадок пока нет. За рубежом потребителю предлагаются присадки на основе топливо- растворимых соединений железа и меди. Часто в состав присадки входит ПАВ. При разработке и исследовании сажевых фильтров в экспериментальном порядке обычно используется добавка ферроцена.

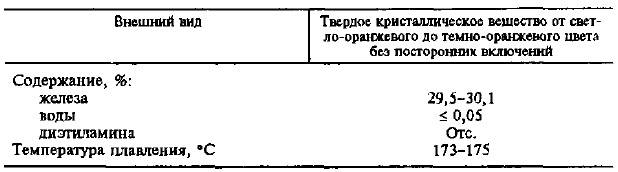

Ферроцен выпускается Редкинским ОЗ и должен удовлетворять следующим требованиям:

граничения и недостатки. Антисажевые присадки эксплуатируются сравнительно недолго, поэтому их недостатки известны мало. Судя по зарубежным публикациям, вызывают опасение два момента: существенное снижение окислительной стабильности топлив при введении медь- и железосодержащих присадок и токсичность продуктов их сгорания. По этой причине присадки вводят в топливо непосредственно на месте применения, а топлива с присадками не рекомендуется длительно хранить. Влияние медьсодержащих присадок на качество топлива рассматривалось выше на примере присадки Антикокс.

Токсичность самих присадок на основе меди, железа и других металлов была рассмотрена в предыдущих разделах.

Что касается токсичности продуктов сгорания, то, как сообщают разработчики товарной медьсодержащей присадки [84], основное их количество задерживается фильтром. Концентрация меди в ОГ составляет 4-8 мг/м3. Если учесть многократное разбавление ОГ воздухом, можно полагать, что выбросы продуктов сгорания медьсодержащих антисажевых присадок для человека опасности не представляют. Можно также надеяться, что при широком внедрении антисажевых присадок в России (а это неизбежно) будут проведены достаточно обстоятельные токсикологические исследования.

Определение в топливах удобно проводить методами атомно- абсорбционной спектроскопии, рассмотренными ранее.

Экономика. Экономический эффект заключается в увеличении срока службы дорогого сажевого фильтра и сокращении затрат рабочего времени и энергии на регенерацию. Расчет величины эффекта возможен после накопления достаточного количества данных в условиях эксплуатации.